Tout le monde connaît les grandes lignes de l’aventure

épistémologique qui nous a menés, depuis le XVIIème siècle, aux

connaissances si vastes et précises dont nous disposons aujourd’hui sur notre

environnement et sur l’univers en général.

La science moderne, en tant que

méthode rationnelle d’investigation du monde réel, est objective et

culturellement neutre parce qu’elle sépare l’Homme de la Nature et le sujet de

l’objet. Elle s’oppose ainsi à ce que l’on nomme les

« ethnosciences » ou « savoirs traditionnels », corpus de connaissances

techniques et pratiques pouvant être logiques mais fortement marqués par un

certain nombre de postulats philosophiques, mythologiques, animistes,

subjectifs ou religieux. Il semble pourtant que ce récit doive être

complexifié. La philosophe et sociologue américaine Sandra Harding pose en

effet explicitement la question : la science moderne est-elle une ethnoscience ? Selon elle, l’examen philosophique, sociologique et

historique de ce problème permet d’affirmer qu'au même titre que les

ethnosciences, le noyau conceptuel des sciences modernes occidentales est

modelé par des postulats, valeurs et intérêts religieux, sociaux, politiques et

économiques. Elle précise bien sûr que « les sciences modernes peuvent

avoir une valeur universelle malgré la dimension culturelle de leur fondement

cognitif » et plus encore, que « les causes de cette validité universelle

sont à chercher (au moins parfois et en partie) précisément dans les postulats,

valeurs et intérêts locaux qui façonnent cette base cognitive ». Nous

avons déjà discuté sur ce blog

du fait que la séparation entre l’Homme et la Nature, le sujet et l’objet,

l’explication des phénomènes sur le mode disjonction/réduction, l’usage des

mathématiques comme formalisme univoque sont autant de postulats métaphysiques,

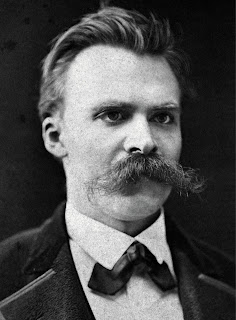

philosophiques ou culturels locaux. C’est ce que Nietzsche avait pressenti dès

la fin du XIXème siècle dans le célèbre paragraphe 344 du Gai Savoir (1882) intitulé

« en quoi nous aussi sommes encore pieux ». En voici un extrait :

«On voit que la science aussi repose sur une

croyance, qu’il n’y a absolument pas de science "sans présupposés".

Il ne faut pas seulement avoir déjà au préalable répondu oui à la question de

savoir si la vérité est nécessaire, mais encore y avoir répondu oui à un degré

tel que s’y exprime le principe, la croyance, la conviction "qu’il n’y a

rien de plus nécessaire que la vérité et que par rapport à elle, tout le reste

n’a qu’une valeur de second ordre" […] Mais on aura compris où je veux en

venir, c’est-à-dire au fait que c’est toujours sur une croyance métaphysique

que repose la croyance à la science, - que nous aussi, Hommes de connaissance

d’aujourd’hui, nous sans-Dieu et antimétaphysiciens, nous continuons

d’emprunter notre feu aussi à l’incendie qu’a allumé une croyance

millénaire, cette croyance chrétienne, qui était aussi la croyance de Platon,

que Dieu est la vérité, que la vérité est divine…»

Pour Nietzsche, les démarches d'établissement de «la

vérité» (c'est à dire la science et la religion en particulier) ont en commun

de constituer une fuite en dehors de nous-même et vers un «autre monde »

au-delà de ce qui est et advient «ici-bas». Un extérieur à notre vie, au-delà

de la physique, un monde métaphysique donc. Ces pratiques procédant de la

« volonté de vérité » se basent sur la croyance en une métaphysique

dualiste de la transcendance (donc du sauveur, du divin, du parfait, de l'idée

pure) qui provient de la vieille idée platonicienne selon laquelle Dieu est la

vérité et la vérité est le bien. Les phénomènes physiques naturels recèleraient en fait un ordre caché derrière le

hasard apparent, une

nécessité supérieure en partie accessible aux humains à la condition de pouvoir

connaître les desseins purs et abstraits du Logos divin. Nous avons vu

précédemment qu’il s’agit

là d’une croyance qui n’est pas nécessairement partagée par toutes les cultures

et notamment pas par la culture Chinoise classique. Nietzsche rappelle

d’ailleurs dans le paragraphe 109 du Gai Savoir que « c’est seulement aux

côtés d’un monde de buts que le terme de hasard a un sens ». Ce faisant,

il met en lumière le fondement de la métaphysique dualiste de la transcendance

qui contribue, selon lui, à développer une « croyance en la science »

comme méthode de dévoilement des essences du réel. Ainsi, la science serait une

réponse à un problème d’ordre moral, donc propre à une culture. Cette réponse

pourrait se formuler ainsi : la vérité révélée est unique et, dans nos

vies humaines, vaut mieux que la fausseté, le mensonge et la dissimulation. C’est

précisément cette croyance qui serait à l’œuvre dans la recherche de la vérité sur

un mode de pensée et de découpage du réel dualiste entre vérité et fausseté,

nature et culture, bien et mal. Or pour Nietzsche, nombre de ces clivages ne

tiennent pas, pire : ils nient notre existence et nos vies humaines. C’est

pourquoi la plus imposante moustache de la philosophie occidentale nous enjoint

à vivre et penser « par-delà le bien et le mal », à pratiquer le Gai

Savoir, la « Gaya Scienza » des troubadours. Il s’agit une manière

enjouée d’être au monde, faisant de celui qui la pratique à la fois un poète,

un chevalier et un chercheur, en regroupant l’art, la joute et la connaissance.

Enfin, la prétention des sciences modernes à la

neutralité suffit en elle-même à la désigner comme culturellement marquée,

voire comme spécifiquement occidentale. Quiconque se revendique libre de toute

valeur revendique la norme et pose l’autre comme différent, particulier par

principe. Sandra Harding explique :

«La plupart des cultures en effet ne

prônent pas la neutralité ; elles valorisent leurs postulats confucéens ou

indiens, ou musulmans ou maori… Quiconque revendique la neutralité se trouve

dès lors aisément identifiable. D’autre part, cette prétention à la neutralité

est caractéristique des administrateurs des cultures modernes, organisées selon

les principes de la rationalité scientifique […] L’abstraction et le formalisme

expriment des traits culturels spécifiques, et non l’absence de toute culture.

A cause notamment de ces caractéristiques, la science moderne est perçue comme

une intrusion culturelle brutale lorsqu’elle est injectée dans d’autres

cultures.»

Tout en reconnaissant l’étendue universelle du

champ d’action des sciences modernes, il est donc primordial de prendre

conscience de leurs idiosyncrasies culturelles. Autrement, nous courons le

risque de perpétuer d’anciens rapports de domination en martelant encore et

toujours la neutralité et l’objectivité comme arguments d’autorité. Dans cette

optique, l’éducation joue un rôle prépondérant. L’enseignement quasi-exclusif

d’un formalisme privé de son substrat philosophique entraîne une anamorphose

conceptuelle qui altère et déforme jusqu’à l’horreur toute compréhension

historique et culturelle des pratiques scientifiques. Ce qui débouche finalement

sur l’illusion de sciences dont la validité et l’efficacité relèvent du

magique, du « cargo cult ». Ainsi, paradoxalement, c’est lorsque

l’on considère les sciences comme absolues, souveraines et immuables que l’on

fragilise le plus leur diffusion et leur compréhension par le public, car ces stéréotypes

débouchent sur une forme de pensée magique qui contredit l’essence de la

démarche scientifique.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Saisissez votre commentaire.